消防安全(PCCC)は、法的要件であるだけでなく、人命や財産を守る責任でもあります。特に、消防認証の取得は、多くの業種や事業施設にとって義務とされています。本記事では、消防安全(PCCC)の基本情報、認証申請の手順、最新の消防基準について詳しく解説し、法律に準拠した適切な対応ができるようサポートします。

1. 消防安全(PCCC)とは?

PCCCの概念とその重要性

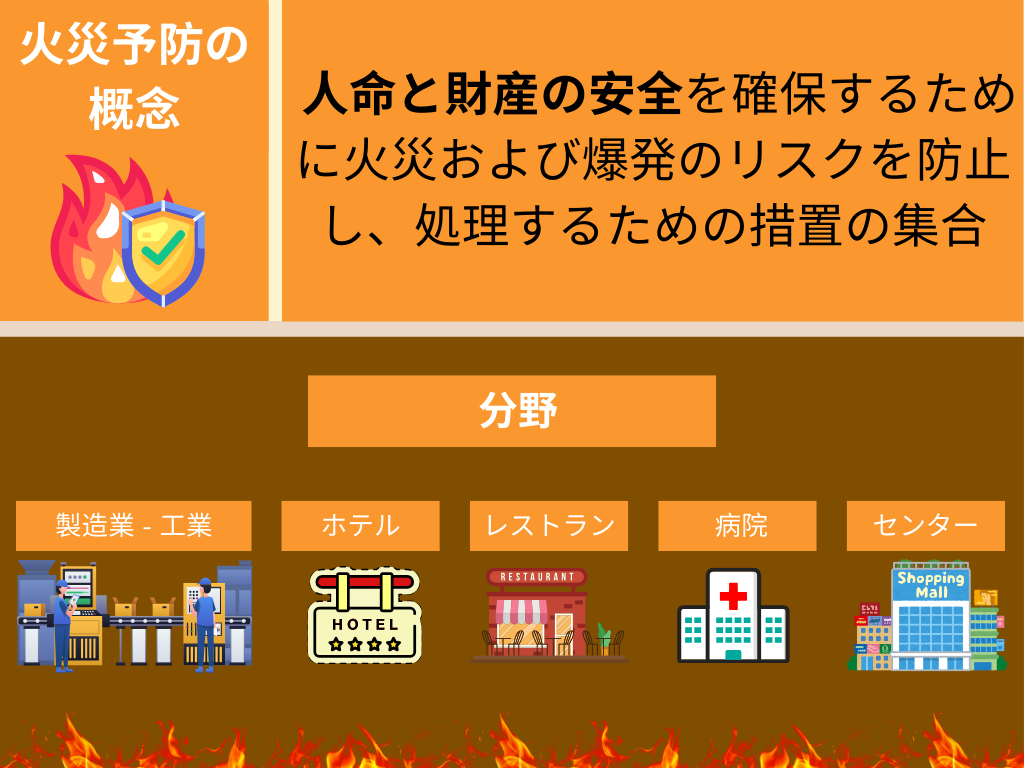

消防安全(PCCC)とは、火災や爆発のリスクを防止し、適切に対処するための一連の対策を指します。PCCCには、火災発生時の消火活動だけでなく、火災リスクを最小限に抑えるための予防計画の策定も含まれます。これにより、人命や財産を守るだけでなく、安全な生活・労働環境の構築にも貢献します。

なぜ消防安全基準を遵守する必要があるのか?

消防安全基準の遵守は、多くの業種や事業形態において法的義務とされています。これにより、火災リスクの軽減だけでなく、企業が法的罰則を回避することができます。さらに、PCCCの安全対策を徹底することで、顧客、取引先、地域社会からの信頼を高めることができます。

PCCCが義務付けられる業種・分野

PCCCは以下の分野で適用されます。

- 工業生産業

- 飲食サービス業

- 医療機関、教育機関、住宅

特に、レストラン、ホテル、病院、ショッピングモールなどの施設は、事業を開始する前に厳格なPCCC基準を満たす必要があります。

PCCCが企業や社会に与える影響

PCCCの適切な実施により、企業は火災による損害から守られ、地域社会にとっても安全な環境が提供されます。PCCC対策を徹底することで、人的・物的損害を最小限に抑えられるだけでなく、企業の信頼性やブランド価値を向上させることができます。

2. 消防認証(PCCC)とは?

消防認証(PCCC)の概念と重要性

消防認証(PCCC)は、施設、建築物、または特定の輸送手段が、法的規定に基づく火災・爆発防止の安全基準を満たしていることを証明する重要な法的書類です。この認証は、多くの業種や事業活動において必須条件とされています。

消防認証を取得することで、火災リスクから施設を保護するだけでなく、企業や個人が顧客や取引先からの信頼を得ることができます。特に、火災リスクが高い業界にとっては、欠かせない認証となります。

消防認証が必要な業種

以下の業種・施設は、消防認証の取得が義務付けられています。

- レストラン・飲食店

- ホテル・宿泊施設

- 病院・医療機関

- 学校・教育施設

- ショッピングモール・商業施設

- 大規模な製造工場

また、倉庫、工場、特殊輸送車両(燃料タンカー、化学薬品運搬車など)も、消防安全基準を満たす必要があります。これは、これらの施設や車両が安全に運営・運行するための前提条件です。

消防認証を取得するメリット

消防認証を取得することで、以下のようなメリットがあります。

- 法的に適正な事業運営が可能になる

- 火災リスクを軽減し、事故を未然に防ぐ

- 企業の信用力を向上させ、顧客や取引先の信頼を得られる

- 監督機関の基準を満たし、事業拡大の機会を得る

消防認証がない場合のリスク

消防認証を取得していない場合、以下のようなリスクが発生します。

- 行政罰(金銭的な罰則)を受ける

- 事業の一時停止や営業停止処分

- 火災事故発生時に法的責任を問われる

- 企業の信用低下により、顧客や取引先を失う可能性がある

消防認証は、法的義務を果たすだけでなく、企業の長期的な信頼構築と安全な事業運営を確保するために不可欠な要素です。

3. 現在の消防安全基準(PCCC)

消防安全基準に関する法律規定

政令136/2020/NĐ-CPに基づき、**消防安全基準(PCCC)**は、施設、建築物、および特定の交通手段に広く適用されています。それぞれの分野には、消火設備、消防システム、安全な運用プロセスに関する独自の要件があります。これらの規定は、すべての事業施設やサービス業が適切な火災予防策を実施し、人命と財産のリスクを最小限に抑えることを目的としています。

事業施設・企業に対するPCCCの要件

企業は、以下のような厳格なPCCC要件を遵守する必要があります。

- 自動火災報知システムの設置

- 避難経路の明確な表示と確保

- 消火器の適切な配置と十分な数の備え付け

- 消火システムの維持と定期点検

また、従業員向けの定期的な防火訓練を実施し、火災発生時の迅速な対応能力を確保することも求められます。

各種施設に適用される消防安全基準

建築物の種類ごとに、適用される消防安全基準が異なります。

- 高層ビル → 自動火災報知システムとスプリンクラーシステムの設置

- 工場・倉庫 → 換気システム、煙感知器、適切な避難経路の確保

- ショッピングモール・商業施設 → 全館にわたる消火システムの統合・連携

これらの基準を満たすことで、各施設の防火対策が強化され、火災時の被害を最小限に抑えることができます。

消防安全基準の確認と遵守ガイドライン

PCCC基準を確実に満たすために、以下の取り組みが推奨されます。

- 火災報知器、消火器、消火設備の定期点検

- 消防設備の点検記録の管理と保守計画の策定

- 防火・避難訓練の定期的な実施

これらの対策を講じることで、法的要件を満たすだけでなく、施設が緊急事態に常に対応できる状態を維持することが可能になります。

4. 消防認証取得の手続き

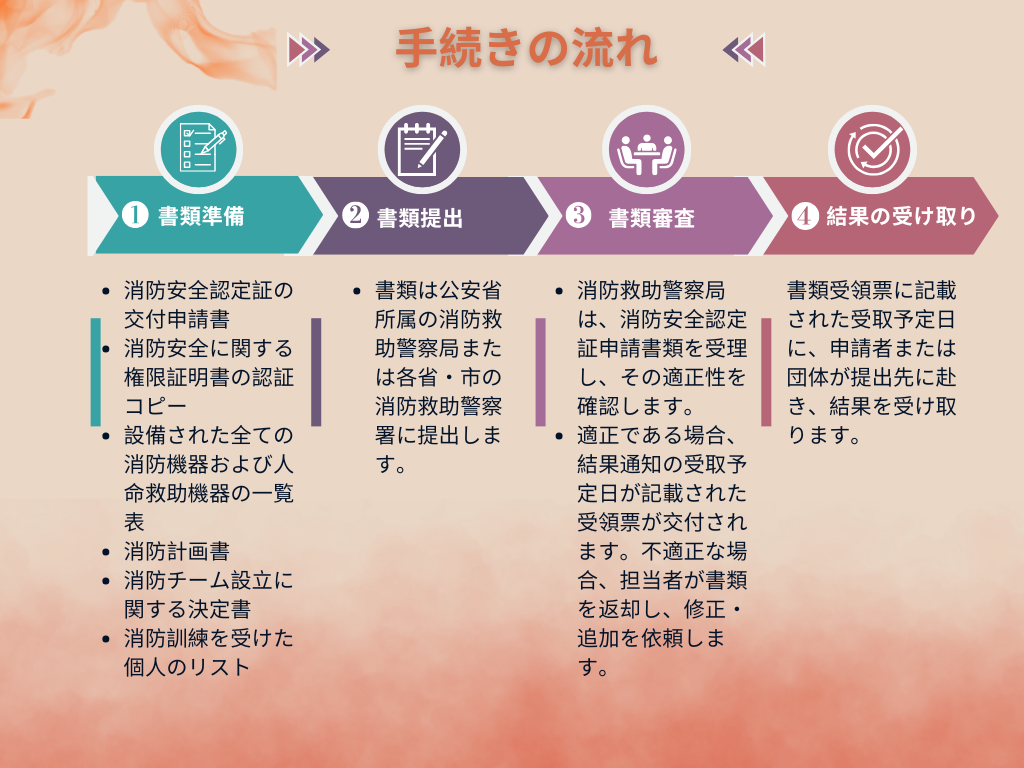

書類の完全かつ詳細な準備

消防認証(PCCC)の申請書類は、不備による却下を防ぐために、細心の注意を払って準備する必要があります。必要な書類は以下の通りです:

- 認証申請書

- 消防安全検査報告書

- 設置された消火設備の一覧

- 救助用機器の統計資料

- 施設の火災対策計画

新築の場合は、消防システムの設計図面や関連する検査完了報告書も提出が必要です。これらの書類をしっかりと揃えることで、申請処理の期間を短縮することができます。

PCCC窓口への書類提出

消防認証の申請書類は、消防警察および救助活動局(公安省管轄)または地域の消防警察署に提出します。書類は、法定の手続きに従い、整然とした順序で提出する必要があります。提出時には、申請の進捗状況を確認するための受領票が発行されます。

書類の適合性検査

提出された書類は、担当官庁によって詳細にチェックされます。書類の内容が法定の消防安全基準と照らし合わせ、適正かどうかが確認されます。不備や誤りがあった場合は、追加提出または修正の指示が通知されます。このプロセスは、施設が消防安全要件を十分に満たしているかを確認するために非常に重要です。

処理期間と結果の受領

申請書類の処理期間は、書類の複雑さや施設の規模に応じて、通常5~10営業日程度かかります。書類が適正であれば、消防認証が発行されます。追加提出や修正が必要な場合は、処理期間が延長される可能性があります。消防認証を受け取ることは、施設が法定の安全基準を満たし、事業運営が認められた証となります。

5. 専門的な消防安全(PCCC)コンサルティングサービス

消防認証(PCCC)申請手続きのコンサルティング

消防認証(PCCC)の申請は、法律規定に不慣れな場合、非常に複雑なプロセスになることがあります。専門的なコンサルティングサービスを利用することで、書類の準備、関連機関との手続き、書類の審査・完成に至るまでのすべての手順を正確かつ効率的に進めることができます。

法的問題の解決サポート

多くの企業が、書類の不備や基準未達により、申請書が却下される問題に直面しています。コンサルティングサービスでは、必要な書類の追加準備や、消防当局との直接交渉を通じて迅速に問題を解決するサポートを提供します。これにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな審査プロセスを実現できます。

専門コンサルティングサービスのメリット

PCCCのコンサルティングサービスを利用することで、以下のようなメリットがあります。

- 時間と労力の節約(特に、緊急の認証取得が必要な場合)

- 複雑な手続きに関する不安を解消

- 書類が適正に準備され、法的要件をすべて満たすことを保証

- 申請の却下リスクを低減

経験豊富なコンサルタントのサポートにより、迅速かつ確実に消防認証を取得し、安全な事業運営を実現することができます。

詳しく見る: レストランの消防安全ガイドラインおよび消防安全証明書(PCCC)申請手続きのガイド。

ご不明な点がございましたら、すぐにホットライン (028) 3820 1213 にお電話いただくか、info@wacontre.com にメールでお問い合わせください。経験豊富なスタッフが迅速かつ丁寧にご相談・サポートいたします。サービス thanhlap.wacontre.com は常にお客様に熱意と効率をもって対応する準備が整っています。(日本のお客様はホットライン (050) 5534 5505 にご連絡ください)。